木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第4回 建築用木材の推移

(1) 古い時代の木造

縄文時代は、身近な森から樹種を問わず適当な太さの樹を伐り出して耐用年数20年に満たない掘立柱方式の竪穴式住居を造った。ただし、青森県の三内丸山遺跡にみられるように、物見櫓のような特殊物件は耐朽性の高いクリを選択した。弥生時代は鉄器の導入もあって加工技術が進展し、スギの大径木を伐採・割裂して小割りしてから、ホゾ継ぎ等の木組みで建築物を造るようになった。古墳時代に入ると、例えば、コウヤマキは棺桶材、ヒノキは建築材、スギは船材といった具合に樹種による使い分けが顕著になる。古代の社寺建築は大径木のヒノキを選択的に利用しており、現存する世界最古の木造建築物[法隆寺]もその一つである。古代の人々がヒノキの耐朽性に注目したことは明白である。

スギは耐朽性がヒノキよりやや劣るものの、成長が早く資源再生が容易なこともあって構造材及び造作材として広範囲に利用された。例えば、江戸時代初期に建てられた京都の桂離宮は、スギ小径木を構造材に使用している。スギ材は乾燥するとき横断面上において円周方向と半径方向の収縮率差が大きいので、心持ち材は大きく干割れする。そこで、背割という「収縮応力を開放して不都合な箇所で干割れが発生することを防止する仕組み」が、この建物で初めて採用された (写真1) 。これにより小径木を用いて見栄えの良い真壁造を造ることが可能になり、その後、広く普及した。

マツは、海岸や山の尾根筋など風の強い立地で育つ樹なので、強度はスギやヒノキよりも大きいが、幹が曲がっているところが難点である。しかし、昔の大工はこれを小屋組みの梁に使用した。欠点として捉えがちな「湾曲」をむしろ利点として捉え、適材適所に配置するという考えは敬服に値する。

広葉樹は大黒柱等の構造材にケヤキが使われたが、その使用頻度は高くない。広葉樹は、その硬度を生かした特殊用途(上り框、敷居、床板など)に使うというのが基本的な考え方であった。

(2)戦後から現在までの木造

昭和30年頃までは国産材を使ってきたが、建築ブームの到来と資源の枯渇(とくに大径木の枯渇)を背景に木材輸入が自由化されると、建築資材は激変した。「外材で造る木の住まいの時代」の到来である。この時代、従来のスギの用途はベイツガに、マツの用途はベイマツに転換された。造作用建材にはラワン材が無垢の板あるいは合板の形で大量使用された。平成5年頃からは北欧からホワイトウッドやレッドウッドと称するKD材(人工乾燥材)が輸入され、シェアを伸ばした。これは、住宅の品質保証に関心が高まる中で構造用集成材等のエンジニアードウッド(強度特性が計算・評価・保証された加工木材製品:EWと略称)の需要が高まったことと対応している。

注)ホワイトウッド:正しくはドイツトウヒ。日本のトドマツの類縁樹種で耐朽性は小。レッドウッド:正しくは欧州アカマツ。日本のアカマツの類縁樹種。

現在、木質建材は国内産であるか国外産であるかを問わず、コスト・供給安定性・強度及び寸法安定性の観点で評価・採用されている。コスト的には為替が円高なこともあって輸入品が優位に立っているが、樹種によっては未評価の性能で思わぬトラブルに見舞われる事例も多い。例えば、ベイマツのヤニ汚染、北米産レッドウッド(赤スギ)のタンニン汚染、インドネシア産ウリンの抽出物汚染、オーストラリア産ジャラの変形や割れ、ラワン合板の虫害(とくにヒラタキクイムシ)などである。新樹種の導入に当たっては、用途に応じて適切な試験を実施してから、採用の可否を判断していただきたい。

注)筆者には、アフリカ産の橋梁用木材に関して現地及びヨーロッパの耐朽性データを鵜呑みにして「国内での使用前評価の実施」を強く薦めることに躊躇した苦い経験がある。

この時代は、材料ばかりでなく工法も激変している。例えば、在来の軸組木造住宅だけを取り上げても、次のような変化が認められる。

・壁面仕上げ:真壁 → 大壁

・基礎構造 :単純な布基礎 → べた基礎

・床下換気 :布基礎側面にあけた換気口 → 布基礎上部に設置した猫土台

・仕口・継手の加工:手加工 → 機械プレカット(普及率は約9割に達している)

・木材の乾燥レベル:グリーン材(未乾燥材) → KD材(人工乾燥材)

北米型の工法である2×4住宅は、SPF( スプルース、パイン、ファーの3樹種混成)の規格寸法のKD材を使用している。昭和40年代後半の導入後、次第にシェアを伸ばして現在では新築木造住宅戸数の21%を占めるに至っている。

(3)これからの木造

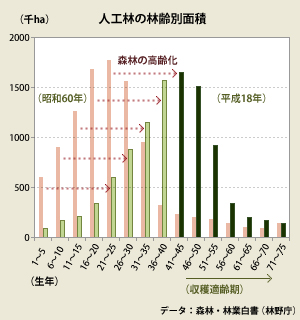

これまで海外から木材を輸入してきたが、① 原産地における天然林の保護、② 違法伐採への懸念、③ 輸送にかかるエネルギー消費等の観点から、いつまでも自由に輸入できる状況ではない。一方、戦後に植栽された日本のスギやヒノキの人工林は成熟し伐採適齢期に達している (図1) 。特に、成長の早いスギは、末口直径が28cm以上の大径木も多くなり、柱のみならず梁や桁材も採材できるようになった。乾燥技術も進んでいるので、かつてベイマツの独壇場であった断面寸法12×30㎝の大型の梁も、まもなく「スギKD材」で賄えるようになる。12㎝角の通し柱はヒノキ心持ち角で賄える。すなわち「国産材で造る新しい木の住まいの時代」の到来である。国産材を使って長期耐用の住宅を造れば、輸送エネルギーの削減とCO2の長期貯蔵に役立つとともに、森では新たな苗木の成長によってCO2が吸収固定されるので、望ましい資源循環システムが構築される。

あらゆる資材が海外から輸入される時代にあって、木材くらいは海外に向けて「建築用材は国内産で間に合っています」、「日本の優れたスギ材をお売りしましょうか?」、「日本の木を使った耐震住宅をお売りしましょうか?」と言える時代にしたいものである。

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル