木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第3回 日本の森林資源・世界の森林資源

(1)「トトロ」に見る日本の森林の豊かさ

日本列島は、東南アジアから延びる温暖で湿潤なモンスーン地帯の東端に位置し、年間1500mm以上の雨が降るため山地には豊かな森林が形成されている。今でも国土面積の約70%が森林という先進国では稀有な国である。また、数万年前の氷河期に日本列島は氷で覆われなかったため森林植生は極めて多様である。氷河に覆われて植物の絶滅を経験したヨーロッパ中北部の森林とは際立った相違点と言えよう。

宮崎駿監督の人気アニメ「となりのトトロ」は関東地方の里山が舞台になっていて、姉妹がトトロから貰った木の実を庭に播いて発芽を楽しみに待つ場面がある。姉のサツキちゃんが描いた5本の苗木の画にはクヌギ、シラカシ、コナラ、マテバシイの樹種名が記入されていて、5番目の苗木には樹種名がまだ記入されていない。宮崎監督の描画の奥深さを感じさせる場面であるが、この苗木は多分シイノキまたはウバメガシであろう。ドングリの仲間だけでも同一地区にこれだけの樹種が自生しているとは驚きである。

現在、日本の森林面積のうち60%は天然林、40%は人工林(将来の木材生産・水源確保等のために植林・下草刈り等の管理をしている森林)であるが、木材蓄積量で見ると前者が45%、後者が55%となっている。

すなわち、人工林の方が単位面積当たりの木材蓄積量(すなわちCO2固定量)が 天然林よりもはるかに多くなっている。そして、年間成長量は全体で6400万m3にも達していて、伐採・利用しているのは約1/3に過ぎない。したがって、蓄積量は現在も年毎に増加しつつある。

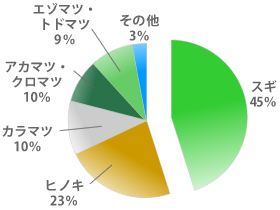

人工林の樹種構成は図1の通りである。いずれも真っ直ぐに成長する建築用途向けの樹種で、なかでも成長の早いスギが45%を占めている。スギは日本の気候に最もマッチした樹種であるが、一方では、花粉症の発生源として忌み嫌われている。したがって、適齢期に達したスギはなるべく早く伐採して利用し、跡地には花粉発生量の少ない改良種を植栽するという手立ても必要であろう。

(単位:km2)

| 面 積 | |

|---|---|

| スギ | 45080 |

| ヒノキ | 23958 |

| カラマツ | 10722 |

| アカマツ・クロマツ | 10237 |

| エゾマツ・トドマツ | 8964 |

| その他 | 3163 |

図1 日本の植栽樹種・植栽面積

(2)適齢期に達した国産材

植栽された苗木は住宅構造部材に利用できる大きさに育つまでに、スギで約50年、ヒノキで70~80年という長い年月を必要とするが、戦後の復興期に大量植栽されたスギは、現在、伐採適齢期に達している。ヒノキもまもなく適齢期に達しようとしている。過去数十年間、国産材は外材に比べて高価格、供給・品質安定性に欠ける等の理由で住宅建築から遠ざけられてきたが、今や資源的には十分な供給力を備え、必要な加工技術(製材、人工乾燥、プレカット等)も整備されつつあるので、これからは地場産の木材を利用したいものである。もちろん、資源活用の持続性を考えると木造住宅のライフサイクルは樹木のライフサイクル(植樹→保育→伐採)よりも長いものにしなければならない。このことを念頭に置くと、木造建築物の場合には3世代(約90年:維持管理を含む)が目標耐用年数の目安になるであろう。なお、大径木については依然として資源の枯渇状態が続いているので、大断面の国産材が必要な場合は構造用集成材を使用することになる。

国産材の用途は建物そのものだけではない。建物を支える地盤の補強にも使用可能である。昨年の大震災で軟弱地盤の液状化が問題になりその対策が急務となっているが、木製パイル(環境パイル)はその一翼を担うと期待されている (写真2)。

写真1 木製パイルによる地盤補強

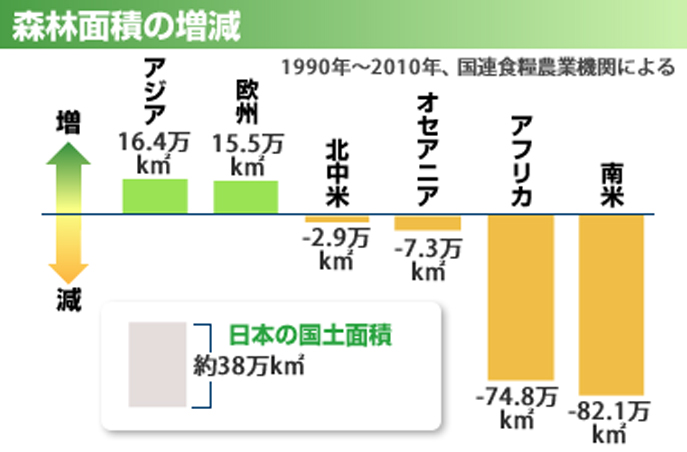

図2 世界の森林面積の増減

(朝日新聞、2012.6.5 朝刊より)

(3)世界の森林資源

地球上の陸地のうち約1/3が森林であるが、世界的な人口急増のなかアフリカ・南米の森林面積は減少の一途をたどっている (図2)。開発途上国では伐採された木材は炊事用の燃料として消費され、跡地は食糧生産のための農地に転用されている。現在、世界の人口は70億人に達し、今後さらに増加する見込みである。「人口問題を解決しない限り、森林面積の減少は食い止められない」状況にある。

しかし、一方では人間は「森を育てる」こともできる。事実、アジアや欧州では森林面積は次第に増えている。また、森林資源の持続的活用に向けて懸命の努力が続けられている。例えば、建材用木材の場合、違法伐採を回避し持続可能な森林経営を進めるため、FSCなど中立的な第三者機関による「森林認証制度」が設けられ、その森林から生産された木材にラベルを貼付することによって、消費者の選択的な購買が図られている。こうした努力によって、北半球の先進国の森林はほぼ持続性を維持できるようになった。

現在、日本の建築用木材の約2/3は海外からの輸入であるが、その多くは北米及び北欧の森林から森林認証制度に則って生産された針葉樹材である。また、現在はニュージーランドやチリのみならず、東南アジアにおいても建築用材の大規模植林(森林再生)が実施され、開発輸入の形で国内に輸入されている。地球の許容力の限界が見え始めた現在、持続可能な開発は世界の常識となりつつある。

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル