木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第2回 地球上最大の生物「樹木」の仕組み

(1) 陸上植物5億年の歴史

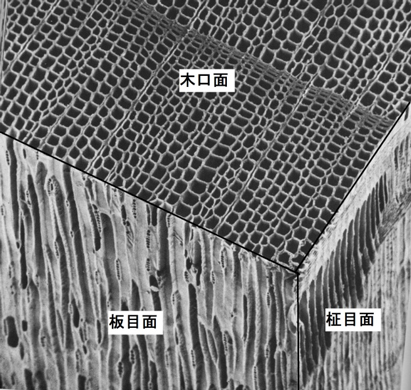

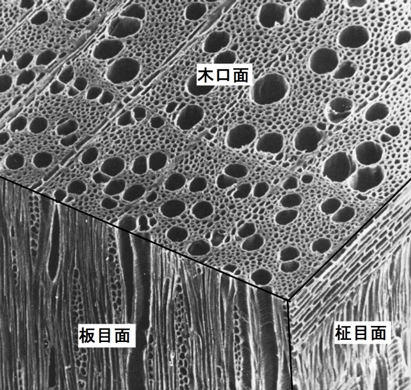

植物が海から陸へ上陸して以来、植物進化の基本は「乾燥しがちな陸上で自立して成長し、効率よく子孫を残す仕組みを構築すること」であった。体の仕組みについての最大の特徴は維管束を持ったことである。これにより根から吸い上げた水は幹を通って効率よく枝葉に給水され、光合成された有機物は別ルートを通って効率よく各器官に分配されるようになった。生物の基本構造は細胞であり、維管束も例外ではない。ただし、樹木の維管束は細長い紡錘形細胞の集束体で、顕微鏡で観察すると見事なハニカム構造体である(写真1) 。建材としての木材の特徴は、「比強度が大きい(軽い割には強い)異方性材料」であるが、この写真を見ればその理由が頷けるであろう。

写真1 ヒノキ(左)及びヤマザクラ(右)の3断面の走査電子顕微鏡写真

出典:佐伯浩;木材の構造(日本林業技術協会)より

効率よく子孫を残す仕組みは、シダ植物から種子植物に進化することによって実現した。さらに種子植物は裸子植物(針葉樹類など)から被子植物(双子葉類や単子葉類)へと進化し、現在、地球上の植物界は多様性に富んだものとなっている。

(2)樹木の分類

樹木の定義は、狭義では「茎の頂点のみならず側面にも細胞分裂組織を有し、年毎に伸長成長と肥大成長を繰り返す自立型の種子植物」である。裸子植物の中の針葉樹類(イチョウを含む)、被子植物の中の双子葉類の一部(広葉樹類)がこの範疇に入る。広義では、肥大成長をしない植物群(単子葉類の中のヤシ類やタケ類など)も樹木に含める。

(3)樹木の成長

成長の実態は細胞数の増加である。樹木の伸長成長は、茎の先端にある分裂組織によるものであり、換言すると「レンガの積み上げ方式」である。一方、肥大成長は樹皮(師部)と木部の境界面に存在する形成層(これも細胞分裂組織)の活動によるものであり、換言すると「レンガの横重ね方式」である。

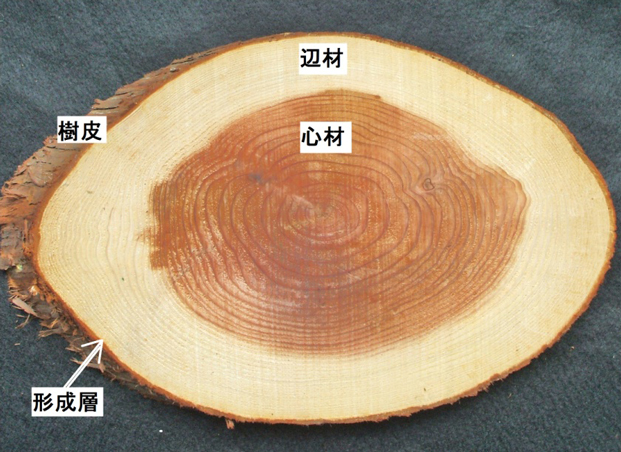

一般に樹木の肥大成長は「水面の波紋の広がり」と同様であると誤解されているので、樹木の切株を見せて「中心部にある小さな年輪と外周部にある大きな年輪ではどちらが新しい(最近になって形成された)年輪ですか?」と聞くと、多くの人は「いちばん内側にある小さな年輪」と答えるが、正解は「外周部にある大きな年輪」である(写真2) 。

樹木は、空気中のCO2を吸収固定しながら年毎に着実に成長するが、住宅建材に利用できるサイズになるまでに長い年月を必要とする。例えば、成長が早いことで知られるスギの場合、12㎝の正角で長さ6mの通し柱を採取できる大きさに育つまでに50年以上、成長のやや遅いヒノキの場合、70~80年の養育期間が必要である。したがって、資源活用の持続性の観点から見た木造住宅の目標耐用年数は、おおむね3世代(90年)以上となる。

(4)樹木の長寿命化の仕組み

① 樹木の幹が損傷したり枝が折れたときの修復

次の順序で多段階の対応をしている。

1. 傷ついた表層細胞の止水(細胞と細胞の連結部に存在する弁が表面張力によって自動的に閉じる)

↓

2. ヤニ・ゴム等の粘性物質の分泌による傷口の応急被覆

↓

3. 傷口周辺組織の心材化(抗菌物質の沈着)

↓

4. 傷口周辺にある細胞分裂組織の活動活発化(選択的肥大成長)による恒久的被覆 (写真3)

写真2 スギ丸太の横断面

(新しい年輪はどこに形成?)

写真3 傷口付近の年輪形成の様子

(巻き込むように成長して被覆)

② 樹幹内部の心材化

辺材(白太)の組織は数年~十数年にわたって水の通路として機能するが、年毎に外周部に新たな年輪が形成されると内側の年輪から順次、お役御免になる。この時、フェノール類等の着色物質が細胞の壁面に沈着して心材(赤身)に変身する。こうして心材は、年毎に1年輪分だけ拡大する仕組みになっている。これらの沈着物は昆虫や微生物に抵抗性のある物質群であるので、心材は辺材よりも高い耐朽性を持つ。

③ 弱点箇所の補強

例えば「枝の付け根」は負荷がかかりやすい弱点箇所であるので、成長過程にある樹木の中で次のような多重的対策が取られている。

・細胞の壁を厚くして(材料密度を高めて)強度補強。こうするとシロアリも歯が立たない。

・防腐・防蟻性の高い物質を優先的に分泌して細胞壁を保護。

・細胞壁を構成する主要高分子のうちリグニンの比率を高めて腐朽菌に対する耐性向上。

これらは樹木の長寿命化に関わる記述であるが、その見事なフェイルセーフ機構は木造建築物の耐久設計にも参考になるであろう。

(5)樹木のギネスブック

以下にその概要を示す。

| 世 界 | 日 本 | |

|---|---|---|

| 最長寿の樹木 | 約5,000歳 ブリッスルコーンパイン(北米) |

約2,200歳 屋久杉 |

| 最も背の高い樹木 | 112m レッドウッド(北米) |

60m 秋田杉 |

| 最重量の樹木 | 1,385トン ジャイアントセコイア(北米) |

|

| 最も成長の早い樹木 (年間伸長量) |

9.9m/年 ファルカータ(東南アジア) |

なお、世界最長寿のブリッスルコーンパインは標高3,000m付近の山岳地帯に生育している。過酷な自然環境のもとで屹然として孤高を守る姿は、我々に多くの示唆を与えてくれる。

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル